\24時間OK/

\平日9-16時 土日祝9-18時/

\無料、お気軽に!/

スマホのルールは小中学生の勉強の結果にメチャクチャ影響を与えます。これじゃあ成績伸びないよね。何も身につかないでしょ。せっかく勉強しているのに、スマホをいじりながら。常に通知にさらされながら。赤ちゃんを育てているお母さんのように、何かやっていてもイチイチ中断される。だからはかどらない。ご家庭でのルール決め、お子さんがご自身でコントロールできるように自制心を育てていくための方策をご提案します。

スマホからバンバン通知がなる。ピコピコというLINEの音がなり、今までやっていることを中断して、すぐにスマホを見る。まるでパブロフの犬。チリンチリンとベルがなって、エサ場に反射的に向かうように。これじゃあ生産性が上がらない。勉強をしていても、ピコピコとなっていちいち中断する。それじゃあはかどらない。親子で会話していても、ピコピコとなって、会話を中断してスマホを見る。音はオフにしていてもブーというスマホの振動音。それがなるだけで気になる。通知オフはスマホの必須設定だ。

僕は2008年からスマホを使い、かなりスマホ歴は長い。なにそれ?ボタンなくて変じゃね?使いにくくない?外出先でネット?いや、別に家でPCでやればいいっしょ。そんな時代からずっと使ってきて、功罪あることを体験しているが、通知オフは絶対にやるべきだと思う。うちの子がスマホばっかで…通知オフにしてます?はい、してます(マナーモード)いやいやいや。そうじゃない。いちいちどうでもいいことで作業を中断させられることのもったいなさ。せっかく集中しだしたのに中断させられるもったいなさ。簡単な設定でできるので、通知オフは最もやるべき設定だと思う。

設定>通知と進み、それぞれのアプリの通知スタイルを開く。

1つ1つのアプリを全部通知オフにする。アプリ名をタップ>通知を許可 をオフにする。

LINEの返信はまとめて一気にやる。ちょこちょこ返信するより、効率よくなる。目の前のことに集中する。

そんな緊急なことってない。どうでもいいことでイチイチ通知がなるのがマズイ。

ブーってふるえる音(バイブ音)がなることも、意識をもっていかれる原因。

マナーモードじゃダメ。

そんなに重要な連絡は来ない。先に段取りを組んでおけばいい。送り迎えなら場所と時間を決めておく。

夜11時までスマホを見ていて寝不足。睡眠が浅くなり、日中眠くなる。こんな中学生が大量生産されています。確かに寝る前に転がって、ショート動画みてれば止まらなくなる。切れ目がないから。自分の意志でやめるのは至難の業。

夜8時、9時以降はスマホを使えない設定にして、ゆっくりと本を読んで過ごす。眠くなるように照明が自然と暗くなっていけばなおさらいい。授業中に眠くなるようでは、何やってもダメ。バッキバキに目を開いて、エネルギー100%で授業を受ける。そうすれば、家で余分なことやらなくてたっぷり遊べるから。友達とも平日の夜に遊べばいい。やることやって、結果だして、たっぷり遊ぶ。それが楽しくない?たまに人力(じんりき)で親がスマホを取り上げることで、スマホの制限をしている家庭を見るけど、大変じゃないですか?スマホの設定でいけます。

スクリーンタイム>休止時間>スイッチオン>開始時間と終了時間を設定(例. 開始21:00~終了7:00だと、夜21時から朝7時までは使えない設定になります)休止時間になると使用許可されたアプリだけが使えるようになります。

大前研一が言っていた。何に時間を使うかで人は決まる。って。※有名なコンサルタント。マッキンゼーという有名なコンサル会社の日本法人のトップだった人。つまりめちゃくちゃ優秀なお方。まったくそのとおりだと思う。ダラダラとスマホを見ていれば、

それなりの人生になる。帰宅するのが18時だとして、22時半に寝るとする。4時間半の時間をどう使うかで差が出る。1時間はご飯フロなどに使うとすると、3時間半は自由時間。それをどう使うか。1日1時間半勉強するとしたら、最大で2時間ぐらいじゃないかと思う。スマホを使える時間は。

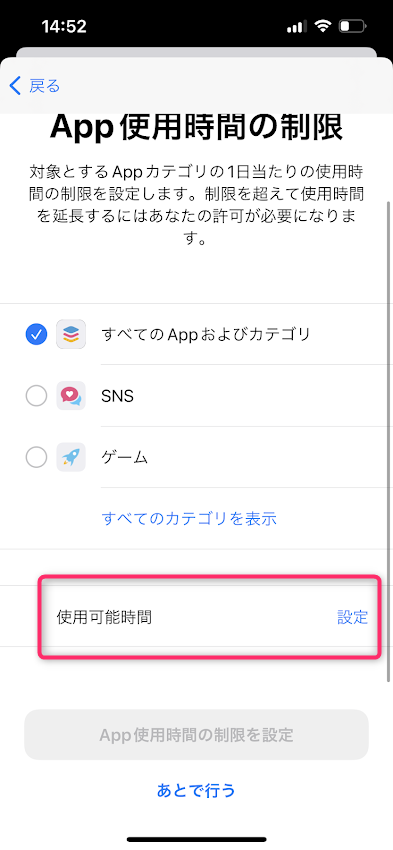

iPhoneであれば、歯車マークの設定をおし、スクリーンタイムをタップします。

アプリの使用時間の制限をオンにします。

時間は各ご家庭で決めるといいと思います。

勉強時間を90分確保するとしたら、中学生ならスマホ・ゲームの時間(スクリーンタイム)で合わせて2時間とかですかね。

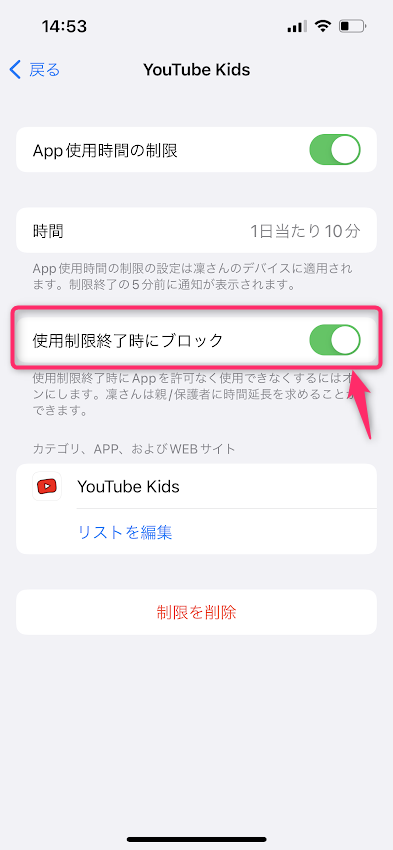

これをオンにします!ここ忘れると台無しです。制限を無視ができてしまいます。

スクリーンタイムによる制限を抜けようとする子もいます。例えば有名なのは、Simejiというアプリを使ってネットを見る方法。Simejiは入力アプリなので、エンタメやネット閲覧の制限に引っかからない。ではこれをどうやって見破るのか?スクリーンタイムを見ると、スマホを使っている合計時間がわかる。制限している時間より長いとしたら、何か抜け道を使っている。怪しいところはスクリーンタイムに出てくる。定期的にスクリーンタイムをチェックする必要がある。

スマホは連絡手段?ゲーム機?テレビのようなもの?(動画視聴)SNSのためのもの?何の目的でスマホを持つのか、持たせるのか。ノーガードでお子さんにスマホをもたせ、

スマホ漬けになって、

「ウチの子、スマホばっかで全然勉強しないんです。」

「親子の会話もないんです。」

「反抗期なんです。」

残念だけど、そりゃそうなるよね。何のためにスマホ持つのかスマホに入っているアプリはそれにかなっているのか。目的が明確か。手段がそれにかなっているのか。よく考えるといい。

やることやったら、その後に自由に使えるよっていうルールづくり。義務を果たしたら、権利が生まれる。この順番が大事。

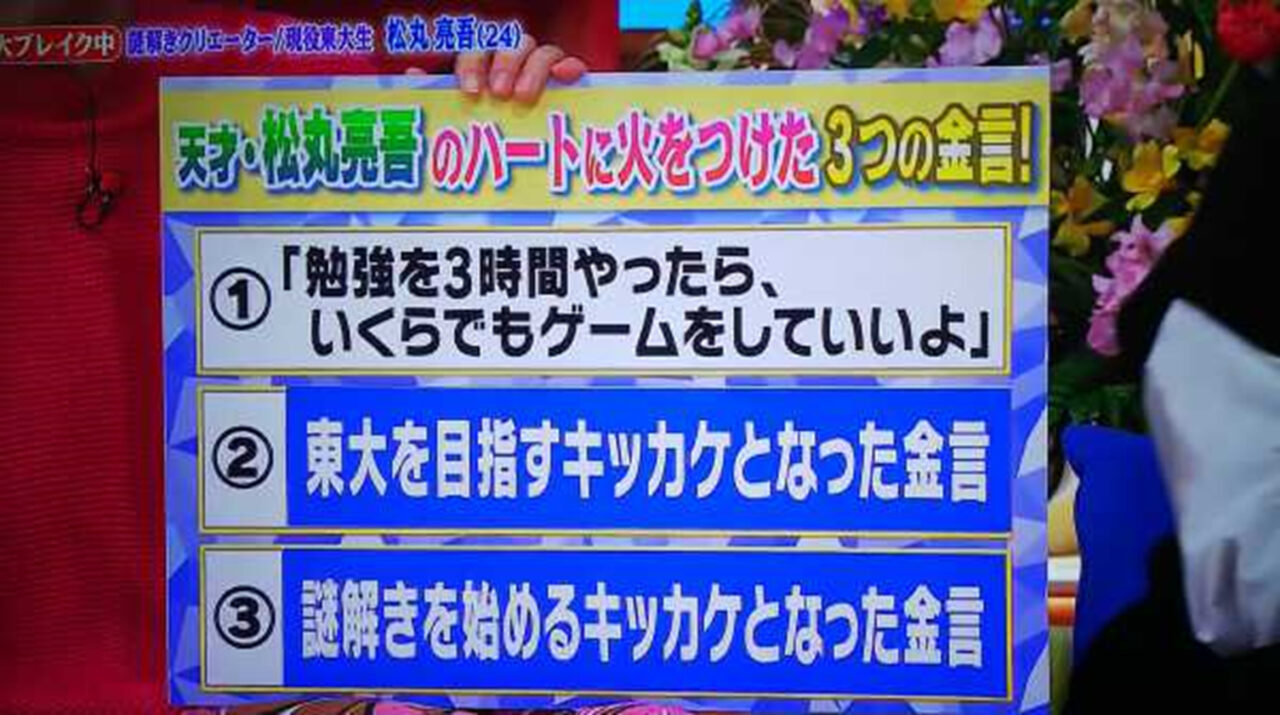

東大王の松丸亮吾さん家がヒントに。(松丸家は4兄弟がとっても優秀で勉強はもちろん、仕事でも大活躍。教育方法はみなさんがマネできます。)

よくゲームは1日1時間まで、そんなルールを作ることがありますが、ゲームを1時間にしたからといって、その後勉強をするとは限らない。

だからやりたいことを人質にした方がいい。

勉強を3時間やったら、いくらでもゲームをしていいというルール。先にやるべきことをやって、後は自由。

おそらく松丸家は中学受験のときなのかな?3時間というのは。

中学生なら90分とかでいいと思いますし、

設定する時間自体は各家庭でアレンジしましょう。

自制心は脳みその中の前頭葉という部位がつかさどる。コレは成人にするにつれて成長する部分。子どもがお酒を飲めないのは、自制心が育っていないから中毒になるリスクが大きいから。スマホは麻薬なみの中毒性がある。

中国では平日はゲーム90分まで、夜10時以降はゲームできないなどの規制があります。背景にあるのはアヘン戦争。中国は過去外国にアヘンをばらまかれ、国民が堕落し、国力が低下したいという歴史がありますよね。スマホゲームは現代のアヘン。精神的麻薬。なので、国民が堕落しないように規制が必要という考え。僕はかなり同意できます。日本でもお酒やタバコは20才から。自制心が育っていない未熟な未成年に、判断はきかないからですよね。(脳が成熟して自制心が効くようになるのがだいたい20才。)

もちろん自分でやるべきことをやって、その後自由という感覚をすでに持っているお子さんもいます。それならば、あえてこういうルールを作る必要はありませんし、本人に委ねればいいと思います。また現時点では自己コントロールが効かなくても、ルールを守ってうまくやれて成長したと感じましたら、だんだんとルールを緩めていこうね、という約束をしておくのもいいと思います。(希望がもてる。)

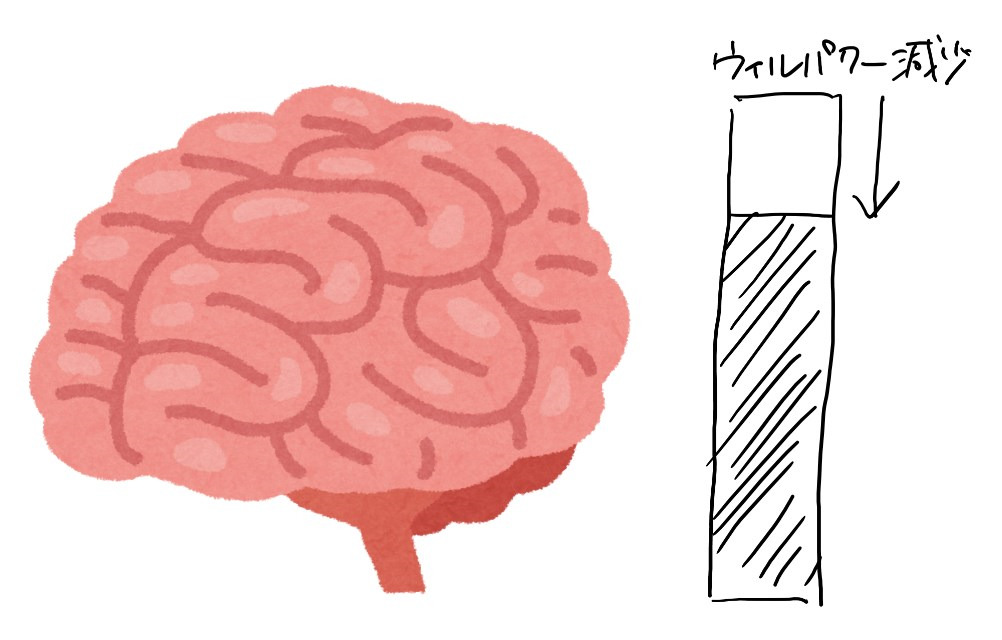

皆さんはウィルパワーという言葉をご存知だろうか?willは「~するつもり」と中1で習うが、名詞にすると「意志」と訳す。つまり、「ウィルパワー=意志力」だ。この意志力と言うのは、何か選択・決断・我慢をすると減少する。

ウィルパワーは1日に使える総量が決まっているらしい。ダイエット中に冷蔵庫にあるシュークリームを目にする。「うまそー。食べたいけど寝る前だしガマンガマン…。」すると…

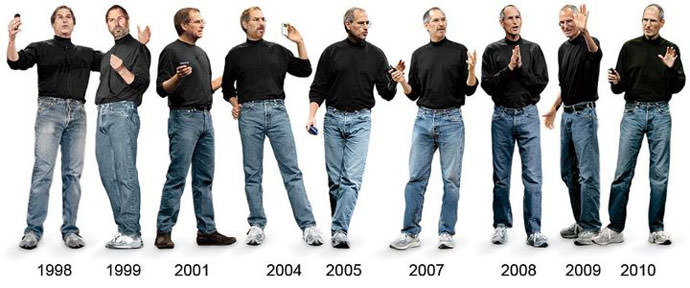

このようにウィルパワーが減少する。また我慢だけでなく、選択・決断でも減る。有名なのはiPhoneを作ったスティーブ・ジョブズの話。

毎日同じ服を着ることで、どの服をきるかという選択を減らした。選択をへらすことで、ウィルパワーを温存した。自分の大事な決断にウィルパワーをつかために。アインシュタインに関しては、靴下を履かない。髪の毛のセットをしない。(ボサボサのなまま)

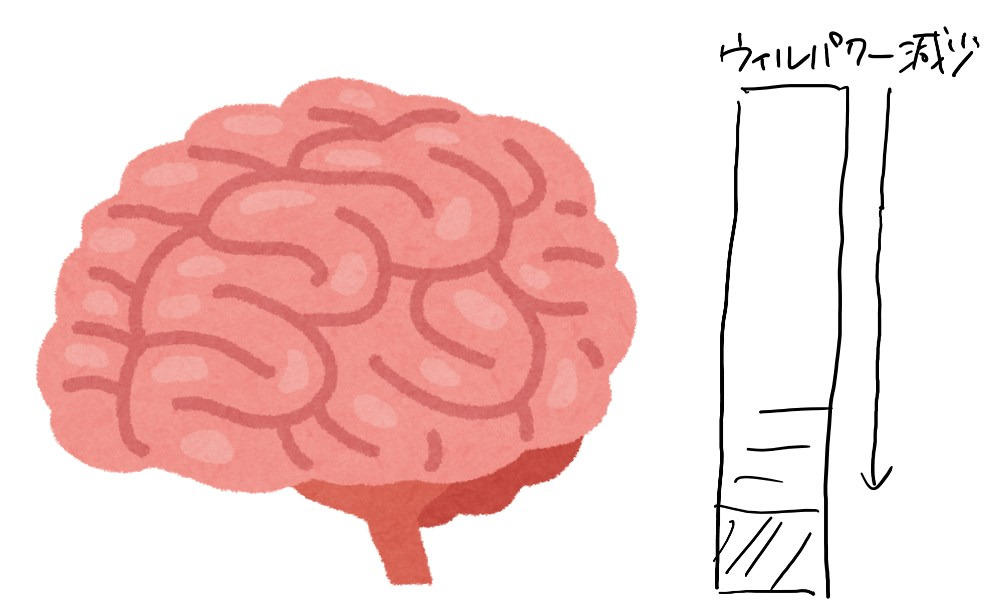

決断・選択を極力減らして、ウィルパワーを温存しようとしたのだ。だから、決断・選択・我慢を極力へらし、力を注ぎたいことに集中できるようにしたい。そのためには誘惑になるようなものは目にしないようにしたほうがいい。ダイエット中には冷蔵庫に何もない状態を作った方が無理なくダイエットができる。勉強も同じだ。自宅で勉強ができないのは、マンガ、ゲーム、スマホなどの誘惑。家族のだんらん。楽しそう加わりたい。ベッドで寝転んでダラダラしたい。そんな誘惑だらけだからだ。だから、誘惑のない自習室に行く。でも、そこでスマホを持ち込んでは、台無しだ。せっかく誘惑がないことが自習室の良いところなのに、文句の言われにくいケータイゲーム機こっそりやりやすいゲーム機であるスマホを持ち込んだら、どんどんウィルパワーが減っていく。

そして30分後。どんどん減ったウィルパワーが底をついて、「ちょっと休憩」と理由をつけてスマホをいじりだす。スマホは抜け出す切れ目がないように作られているのでなかなか抜け出せない。

スマホから抜け出すためにもウィルパワーを消耗するため、せっかく30分ゲームをやって、なんとか頑張ってゲームをやめた後もこんな感じだ↓

ウィルパワーが回復していないので、またすぐにスマホがやりたくなる。

スマホ沼にハマっていくのだ。だから自習室にはスマホを持ち込まないほうがいい。スマホを我慢して、ウィルパワーが自然減することがないし、変な休憩の仕方をしなくてすむ。ちなみに休憩は散歩をしたり、友人と外で話したりしてリフレッシュするのがいい。

自宅で勉強する際にも、お子さんがスマホを手元に持っているとウィルパワーを減少させながら勉強することになる。せめてテスト期間ぐらいはスマホを預かるといい。親御さんたちが思っている以上にスマホの魔力は強力で、自分たちの意志ではコントール不能。高校生になると、わりと自己コントロールできるように見える。

※ウィルパワーをつかさどる前頭葉は年齢と共に発達。成人するとマックスになるらしい。だからお酒は20歳から。たばこは20歳から。法規制がされている。スマホもガチャの仕組みが中毒性を出しすぎないように規制されたり(海外)、中国ではスマホゲームが夜できないように法で規制されている。

年に1回ぐらい自習室でゲームしてて、注意されて、またゲームして注意されて、を5回ぐらい繰り返す。最終的にふがいない自分に涙を流して、「もう二度とやりません。」と言った30分後にまたゲームをやっているという事件が起こる。

これを見たときに、最初は「なんてダメなやつなんだ」と思ったが、ここ数年はそうではなくスマホを持ち込ませている塾や親が悪いんだな、だって子どもたちは自分の未熟な理性ではコントロールできないから。と思うようになってきた。

テスト結果が悪くて、母が機嫌が悪くなり、スマホ時間の制限へ。事が起こって、お互いに不穏なときにその流れで話し合いをするとうまく行かないです。話し合いはお互いに気持ちいいときに。何もない平穏なときに話し合いましょう。

母:あのさー、ちょっと真剣な話があるんだけど、ちょっといい?

子:えっ、何?

母:私はやるべきことやってその分自由であるべきだと思うんだよね。

子:まあ、そうだね。で、だから何?

→これなら話し合いになります。お互いに平穏なときに。何ならケーキとか食べているリラックスしたティータイムにでも話し合いをするといいと思いますよ。

ルールは一度決めて終わりではなく、定期的に振り返り、変えてもいいものです。なので、ルールを決める際に、「また1月後に、相談しよう。このままで行くのか、それとも変更するのか」とルールは本人次第で変わりうる。そして、最終的には自制心が育ち、ルールがなくても自分でやるべきことをやり、その後に自由にスマホを使えるという義務を果たしながらも権利を拡張するのを、親としては期待しているよ!というメッセージも伝えておくべきでしょう。改めて上で書いたこと。

1~3は必須でやったほうがいいと思います。スマホの管理の仕方も含めて提案します。館山市でハイレベルの中学生ならランゲージ・ラボラトリーへ。

当塾の説明を聞きたい、勉強の相談をしたい、体験授業を受けたいという方はこちらをどうぞ。所要時間は60分程度。体験だけ、説明だけ、相談だけも大丈夫です。しつこい勧誘もしません。安心していらしてください。

\お気軽にどうぞ/