\24時間OK/

\平日9-16時 土日祝9-18時/

\無料、お気軽に!/

よく小学生低学年を教えていると質問をされる。

「○○って何?」

わからないことをそのまま放置せず、

ちゃんと質問するのはナイスだ。

しかし、1つわからない言葉があるだけで

止まってしまう。

それはよろしくない。

本記事の著者

高校で学年ブービーから、早稲田、慶応、上智大に合格→リクルートで法人営業を約4年間→館山市で学習塾ランゲージ・ラボラトリーを運営し12年。地域の人気塾になりました。

小学生は思考力を鍛え、中学生は地域トップの公立高校に進学する支援をするのが得意です。<詳細>

\お気軽にどうぞ/

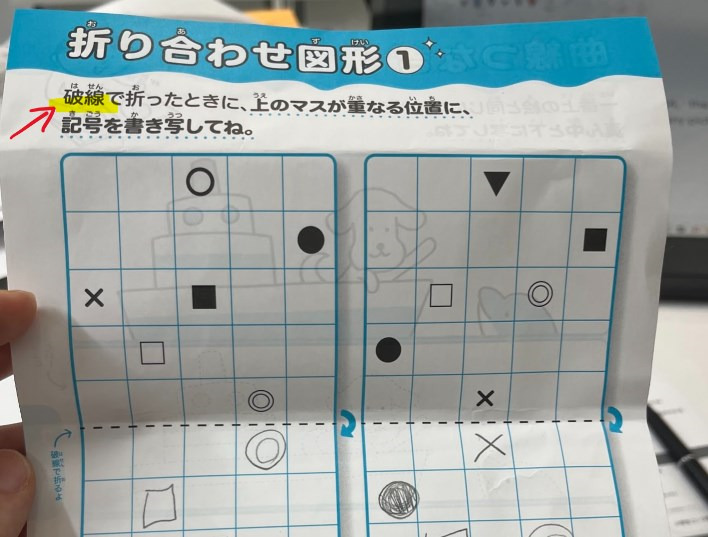

例えば、今日小1娘から質問された。

「はせん?ねー、はせんってな~に?」

えっ、はせん?

んー、前後の文章は?

「はせんでおったときに、上のマスが…」

と娘が読み上げる。

あー、なるほどね。

「はせん」って言葉は知らないんだよね。

でも、線ってことはわかるよね?

うん。

はせんで折るって言ってるから

おる場所だってこともわかるよね。

うん。

あー、これのことか。

うん、そう。

破線ってどういう意味だとおもう?

このせんのことだから、

てんせん?

そうそう。

そうやってさー、

わからない言葉も推測するんだよ。

すいそく?

うーん想像してみるってことかな。

へー。

「破線」という言葉がわからないがゆえに

止まってしまう。

考えることを放棄してしまう。

あまりよくないよね。

でも、プリントにこれだけ情報が

あれば十分推測ができるはず。

推測ができるって大事。

それが自分で考える力。

頭いい子って自分で考える。

これって、幼児期、小学生低学年のちょっとした意識付けで変わると思う。

ぜひご家庭でやってみてください。

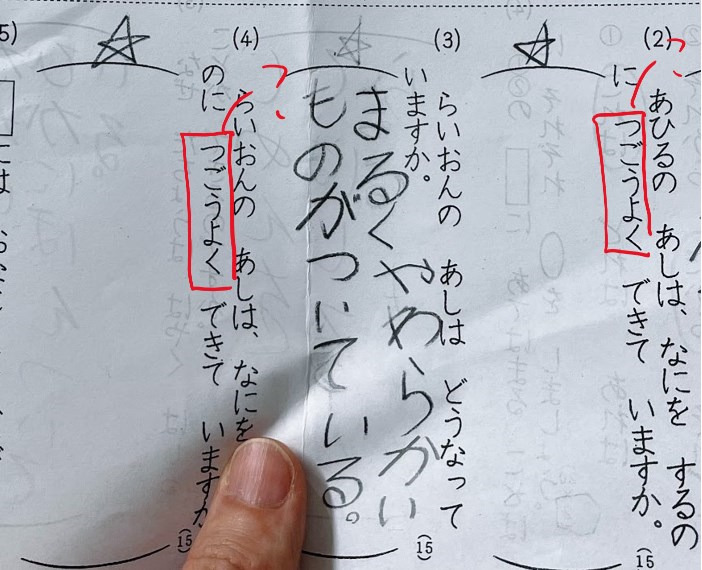

国語の文章題問題。

ん?

なにこれ?

と手が止まる。

飛ばしておきな。

★マークをつけておいて

一旦とばして、最後までやりきるんだよ。

手を止めないでやりきろう。

後の問題をやっていると

わかることもあるからさ。

で、何がわからないのか見てみる。

「つごうよく」ってなーに?

うーん、つごうよくかー。

推測できないかな?

うーん。

つごうってさ、

普段どんなときに使う?

今日遊べるー?って言って

つごうがわるいんだよねーって。

たしかに使うね。

つごうがわるい。

用事がある。

って感じかな。

そうだね。

でも、今回それじゃうまくいかないね。

うーん、本文もう一回読んでみようか。

本文を読むと、

あひるのあし、らいんおんのあしの話で、

あひるのあしは水かきがあって、水の中をすすみやすい。

らいおんは肉球があって、獲物にばれないように足音を立てない機能があるという話。

じゃあさ、この話って何のはなし?

水かきと、肉球のはなし。

まあ確かにそうだね。

じゃあ、それの共通点は?

共通点は、足のしくみの話。

そうだよね。

しくみだよね。

じゃあさ、もう一回問題見てよ。

どういう事を聞かれていると予想できる?

うーん、足が何をするのに便利かってこと?

そうだよね。たぶん。

まずはこうやって推測してさ、

答えを書くんだよ。

で、星マークつけといて、

誰かに質問するんだよ。

コレって何に便利かって

聞かれてるんですか?

って。

あー、つごうって言葉がよくわからないから?

そうそう。

で、ちゃんと「つごう」って言葉も理解したほうが気持ちいいじゃん。

そうだね。

というわけで、

自分なりにあらゆるものをヒントにして推測をしてみる。

伸びる子は

空欄が少ないし

質問の仕方も「コレってこういうことですか?」と

自分なりの推測を持って質問する。

伸びない子は

何か1つでもわからないことがあるとすぐに止まる

考えもせずに「どゆことー?」って質問する。

こうだからこうって、わからないなりに考えるのがおもしろい。

あたったときに気持ちいい。

ハズレても印象が強く、記憶に残る。

だから、勉強ができる子は記憶力がいい。

推測に脳みそを使っているから。

でも、どゆことー?って言ってる子は

たいして脳みそを使ってないから、

感動がない。

ふーん。と聞き流し、

プリントを終わらせるのがゴールになる。

普段の親子の「質問→答える」とういやりとりの中に、

推測グセをつけさせるヒントがあると思う。

を身につけさせたい。

目で聞くはコレ↓

絵図を使って考えるはコレ↓

推測する力はコレ↓

家庭での親の役割は大きい。