\24時間OK/

\平日9-16時 土日祝9-18時/

\無料、お気軽に!/

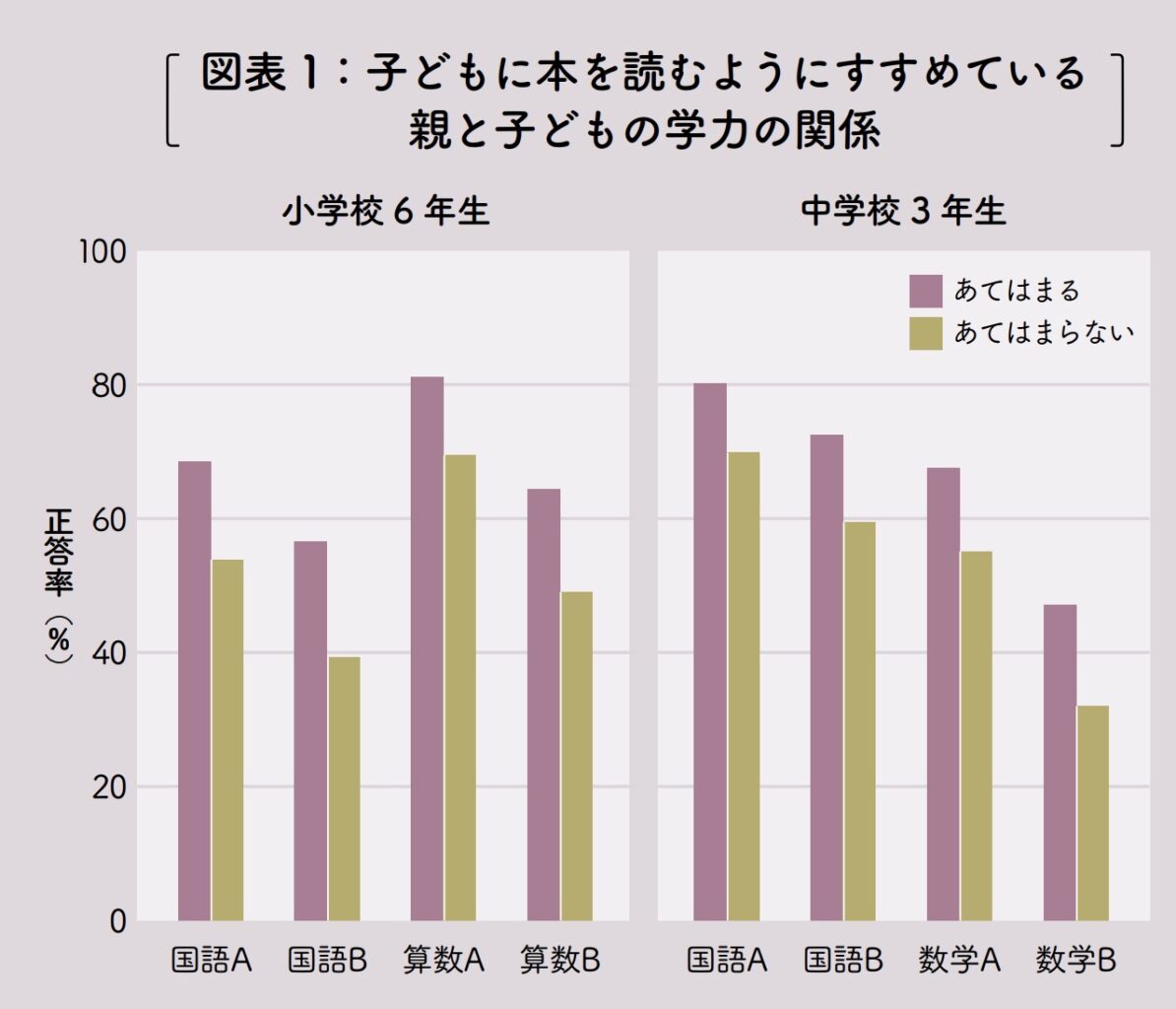

国語力は、すべての勉強の土台。真っ先に鍛えるべき教科です。文字を読んで考えることはどの教科でも重要です。教科書がちゃんと読めればほとんどわかります。80点以上とれます。

でも80点とれないのは、教科書に書いてある日本語が読めていないから。内容がわかっていないから。本を読めるようにする。言葉に強くする。大事なことですよね。

本を好きにさせようではなく、本を読む時間そのものを好きになってもらう。

まず本を読む時間が好き、というステップが大事。

最初はママの膝の上で本を読んでもらった。

パパが寝っ転がりながら一緒に読んでくれた。

本を読みながらのスキンシップが幸せ。

ママ・パパを独り占めできる幸せな時間に!

まずはおもしろいものから入りましょう。昔はマンガは害悪として、読んではならないものと言われていた時期もありました。

しかし、マンガは学びの要素が大きく非常に深いです。いわゆる学習マンガでなくてもいいです。何につながるかはわかりません。

学びがなくてもいい。ただ読んでて楽しめればいい。文字に慣れていくから。最初はそこからです!

ハマれるマンガを見つけたら、関連するもの(作者つながり、テーマつながり、など)をブックオフの100円コーナーであさりましょう。10冊買ってもわずか1000円です。

参考までに我が家では、まずは最初にスプラトゥーンの漫画から入りました。ゲームのスプラトゥーンに興味を持って、漫画も次第に読むようになりました。最初は絵を眺めているだけという感じでしたが、だんだんと文字を読むようになりました。

ゲームの攻略本だって、立派な読書の一つ。

— 小池てっぺい@塾の先生 (@teppei10241) May 30, 2021

我が子(小3)のマイクラの攻略本を見ると、まるで勉強をやり込んでいる子の参考書のよう。

クタクタになっている本の雰囲気。

文字の書き込まれた付箋。

マイクラをやり込んだ経験が、勉強をやり込むときにも活きる。#遊びから学ぶ #館山 pic.twitter.com/B3ycGIeRDk

次に自分のやっていることの実用書がいいのではないでしょうか。

例えば少年野球をやっているなら、野球の本を読んでみる。するとそれを実践したくなります。西部森選手のフルスイングが解説してある本を読めば、森選手みたいにフルスイングしたい!どうすればいいんだ?ふむふむ、こうするのか。本をおいてバットを振り始めることでしょう。

これって知識→実践。能動的読書(アクティブリーディング)と僕は読んでいますが、子供のころから是非これを実践してほしいです。するとどうなるか?机上の学びが、実生活につながってきます。

実用書や雑誌は、写真や絵が多くて直感的に読みやすいものだと思います。

野球少年だった僕は、野球の入門書と、週刊ベースボール。そして月刊ドラゴンズが大好きでした。週刊ベースボールは、意外と文字数が多くて読み応えがあります。ちょっと難易度が高かったのですが、文字をたくさん読むことに慣れました。

月刊ドラゴンズは懸賞があってそれを攻略するのが面白かったです。立浪選手のサインバットを当てたくて、どうしたら懸賞に当たるかなぁと考えました。

僕が考えたのは手書きの絵を1枚1枚の葉書に丁寧に描き、それを20枚送る。純粋なる抽選ではなくて、たくさん書いているとか、1枚1枚でイラストがあるとか、応募者の気合とで出版社の人が誰に当たるかを選んでるんじゃないかなぁと想像しました。

結構大変だったのですがこの作戦はうまく当たって、月刊ドラゴンズの懸賞は3回ほど当てることができました。

立浪選手のサイン入りバット、前田幸長投手のサイン入りグローブ、後は何かのキーホルダーです。読書とは関係ない話ですね 笑

だんだんハードルが高くなってきます。文字をサポートする写真・絵がほとんどない本です。しかし、思考力・文字への慣れという意味では最高です。ここまでたどり着けなくてもいいですが、この3ステップ(マンガ→雑誌→文字だけの本)があると考えてください。

僕自身は人生に文字だけの本と言うのは、高校生までほぼ読んだことがありませんでした。

高校生で1番難しかった本は、バッティングの正体(手塚一志著)です。筑波大学出身の手塚和志さんが科学的にバッティングを解明していくという本でした。宮沢書店で立ち読みをしてこの本に出会った時は震えました。(野球の本ですが写真が少なく文字中心なので、実用書ではなく、文字だけの本としてみなしています。)

中学3年まで野球やっていたのですが、高校では野球部の練習についていける自信がなくて、テニス部に入った僕。ですがまた野球をやってみたいと思い、安房高3年生たちで軟式野球チームを作りする試合やりました。高校3年生のやることじゃないですけどね。

振り返ってみると、野球と言う軸があって、それとともに読書のスキルが身についていったのかなあと思います。漫画もよく考えてみると野球漫画をたくさん読みました。

大好きなことが何かあると言うのは、読書につなげやすいと思います。ゲームが好きならばゲームに関連する漫画や攻略本。

YouTubeばかり見ているならば、YouTuberの書いた本なんかは興味を持って読めるのではないでしょうか。例えばHIKAKINが好きならば、HIKAKINの書いた本は小4くらいならば読めるかも。

連れて行ったらどれでもいいから1冊買ってあげる。月に2回は本屋につれていく。本屋はワクワクする。本の見せ方がうまいです。

予算が厳しいならブックオフで十分です。100円コーナーだけね、と言って数冊買ってあげましょう。ブックオフは立ち読みもできますし、新しい本との出会いがあります。100円ならば試しに買ってみて読まなければそれでいいかと割り切れる価格。

Amazon マーケットプレイスもかなり便利です。検索して本が探せるので。ブックオフだと検索して探すのは厳しい。買いたい本のタイトルが決まっている場合はこちらを利用。昔売れた本は特に安く買えます。おそらく発行部数が多いから大量に中古市場に出回るのでしょう。本自体の価格は1円で、+送料。350円位で買うことができます。

親もいつも本を読む。もちろんスマホでキンドルで読んでもいい。「何読んでるの?」と子供から聞いてきます。

子供は親のことをよく見ている。そしてマネをしますね。

お兄ちゃん(6歳)と、お姉ちゃん(4歳)が本を読んでいるので、妹(1歳)も本読んでいます 笑

ミラーニューロン細胞というものがあって、人はものまねをする本能があるそうです。赤ちゃんを見てるとよく感じます。

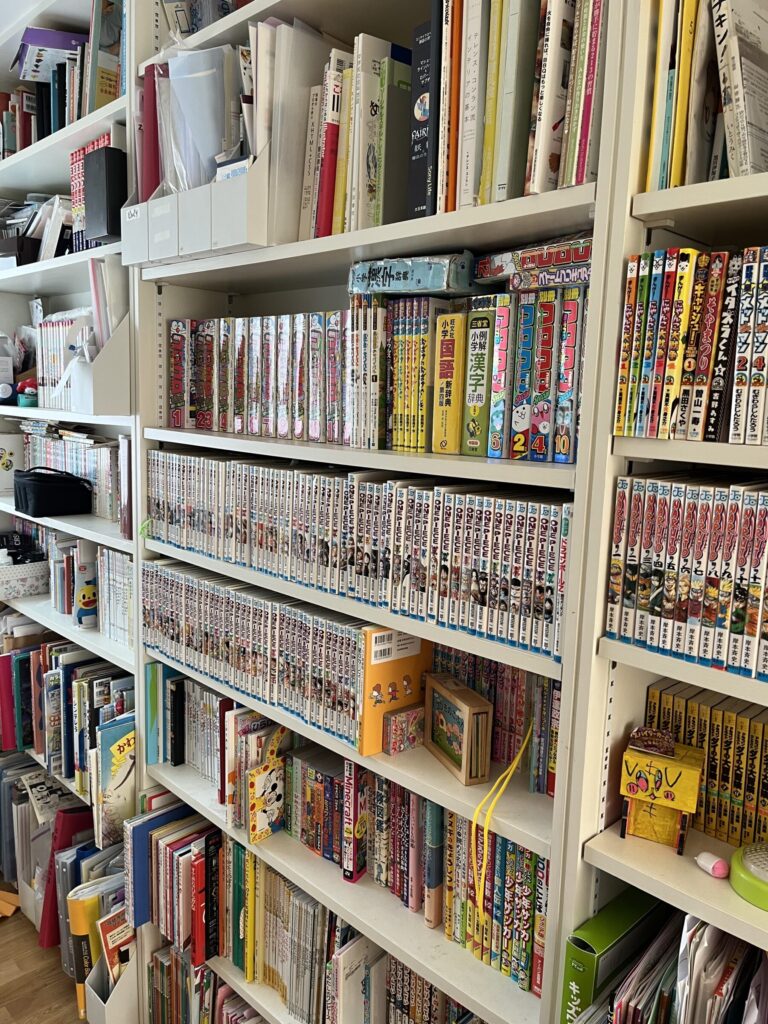

ズラーっと本が並んだ本棚は、ワクワクする。本がこうやってあるのが当たり前なんだなと、子供は感じる。

本棚の1番良い場所は子供にあげましょう。床からの高さが60センチから120センチ位の高さは子どもの本の置き場。とにかく目に入って、ちょっと手に取ってみようかなぁと言う機会を増やすといいと思います。

この本おすすめだから読むといいよ。

すすめられるとなんとなく反発したくなる。だから読ませたい本は、さりげなくダイニングテーブルの上においておく。

子供が手に取ればラッキーぐらいの感覚で。

パラパラと読んでくれたら儲け物。本人の趣味関心に合えば、かなり高確率で呼んでくれます。

月10冊が目安。

マンガは0.1冊カウント。

読書してます!学校の朝読書で。

塾長 小池哲平

塾長 小池哲平まあ、してるっちゃあしてるんだけどね…。(全然足りないなぁ)

主体的に月10冊ぐらい読書をしているといいですね。読書量=国語力≒学力ですから。

全然読書していないのに、成績がいい子は伸び悩んでいる気がするんですよね。体感的に。

思考、知識に深みがないから、難しくなると対応ができません。

漢字の読みは読書をしている自然とできるもの。わざわざ練習しなくてもできるものです。我が子の漢字の読みができない場合は、読書不足だと思われます。

音読するとガタガタしている。つっかえつっかえ読んでいる。ひらがなが連続すると切り方が変。などは読書不足のサインでしょう。

読み聞かせは普段自分ひとりで読む本と違うジャンルの本を読んだり、ちょっとむずかしい本を読むチャンスになります。学力にも好影響がありますよね。

本を読んで自分で多方面から学べると学力は上がるでしょうね。我が家も、子どもの語彙力、知識によく驚かされます。

本から学ぶ=学校外からも自分で学ぶという意識も育ち「習ってなーい」問題の解消にもなりそう。

読み聞かせは有効ですが、もう中学生になっていて読み聞かせと言う年齢じゃないと言う場合もあります。その時に有効なのは、ペアで音読をしていくことです。例えばお子さんが勉強法の本を買ってきたとします。でも買ったはいいもののなかなか読まない。そんな場合にじゃぁ一緒に読もうと言って、親子で音読をしていくのです。

段落ごとにまずは子どもが読む。そして次の段落は親が読む。そして次は子どもが読む。と 一緒に音読をしていくのです。

1冊の本だとやりづらいと言う場合には、電子書籍で購入しておけば、複数端末で同じ本を表示することができるはず。1冊の本を同時に2人で別々の端末で見ながら音読をすることもできます。

お子さんが中学生なら電子書籍もいいかも。でもちっちゃい画面で、マンガ読むと目が悪くなりそうですけどね。画面の大きい端末を買うとか対処法はあるかと思います。

本で買った場合には、本を回しながら音読してもいいでしょう。 相手が読んでいるときには、耳で聞いて内容を理解していくのです。文字で情報得るのも良いですが、ウェブで情報得るのもなかなか楽しいです。

塾長自らが読書家で、年間100冊前後の読書をしています。マンガも入れたら数百〜千をこえるかもしれません。

本から学んで実践して新しいことができるようになる。自由が広がる。RPGゲームでいうレベルが上っていく姿をどんどんとお見せできるんじゃないかと思います。

生徒の中には、「先生みたいに読書をできるようになりたい」と塾の本を手に取る子たちもいますよ。興味を持ったら、当塾の体験にお越しください。

当塾の説明を聞きたい、勉強の相談をしたい、体験授業を受けたいという方はこちらをどうぞ。所要時間は60分程度。体験だけ、説明だけ、相談だけも大丈夫です。しつこい勧誘もしません。安心していらしてください。

\お気軽にどうぞ/