\24時間OK/

\平日9-16時 土日祝9-18時/

\無料、お気軽に!/

自学ノートは宿題だから仕方なくやっている。さっさと埋まればいい。そんなスタンスだとつまらないし、実力がつかなくて、もったいないですね。どんな自学ノートをすればいいのか?考えてみました。

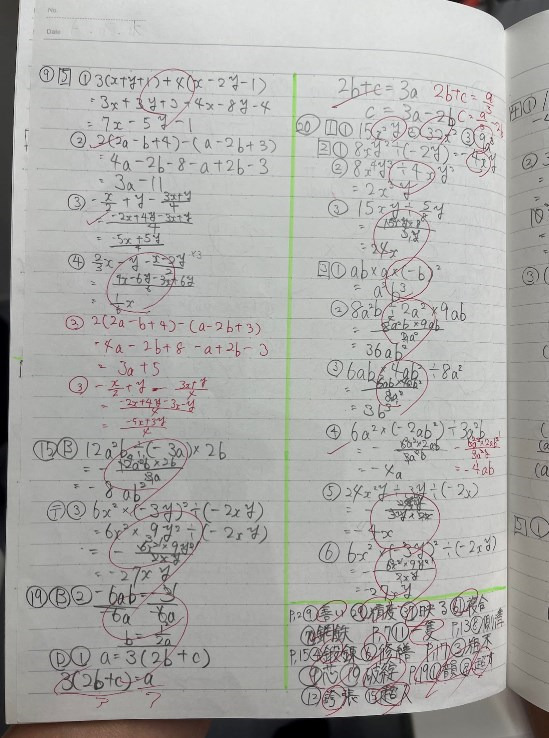

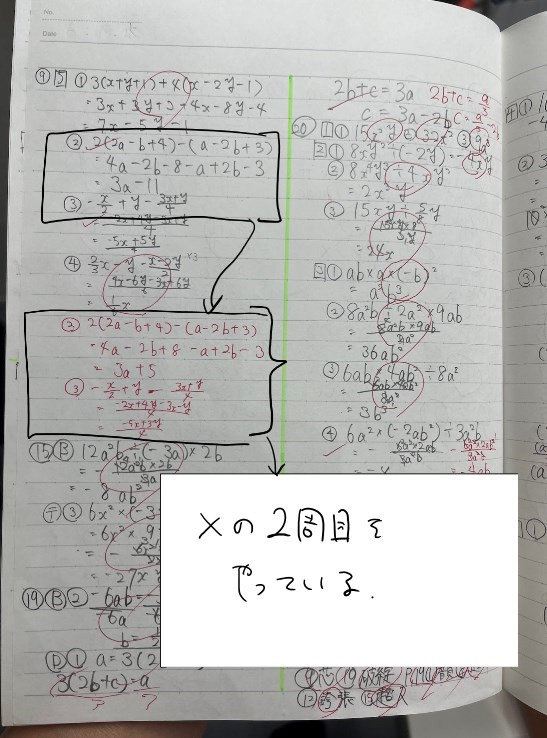

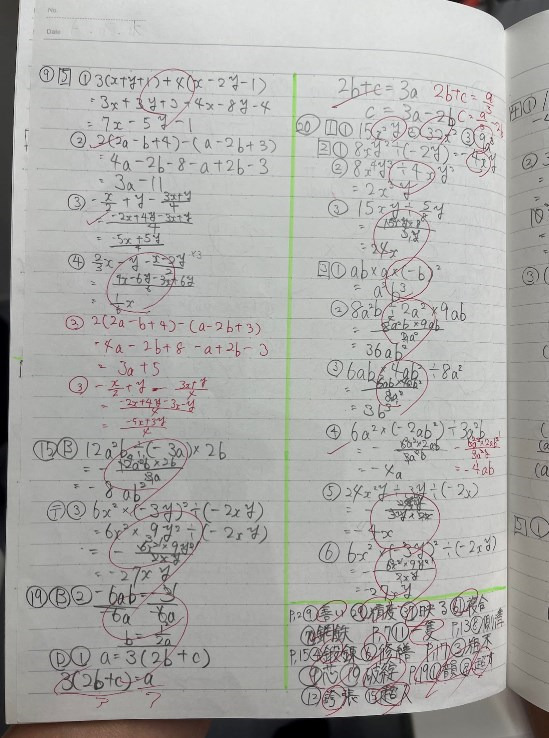

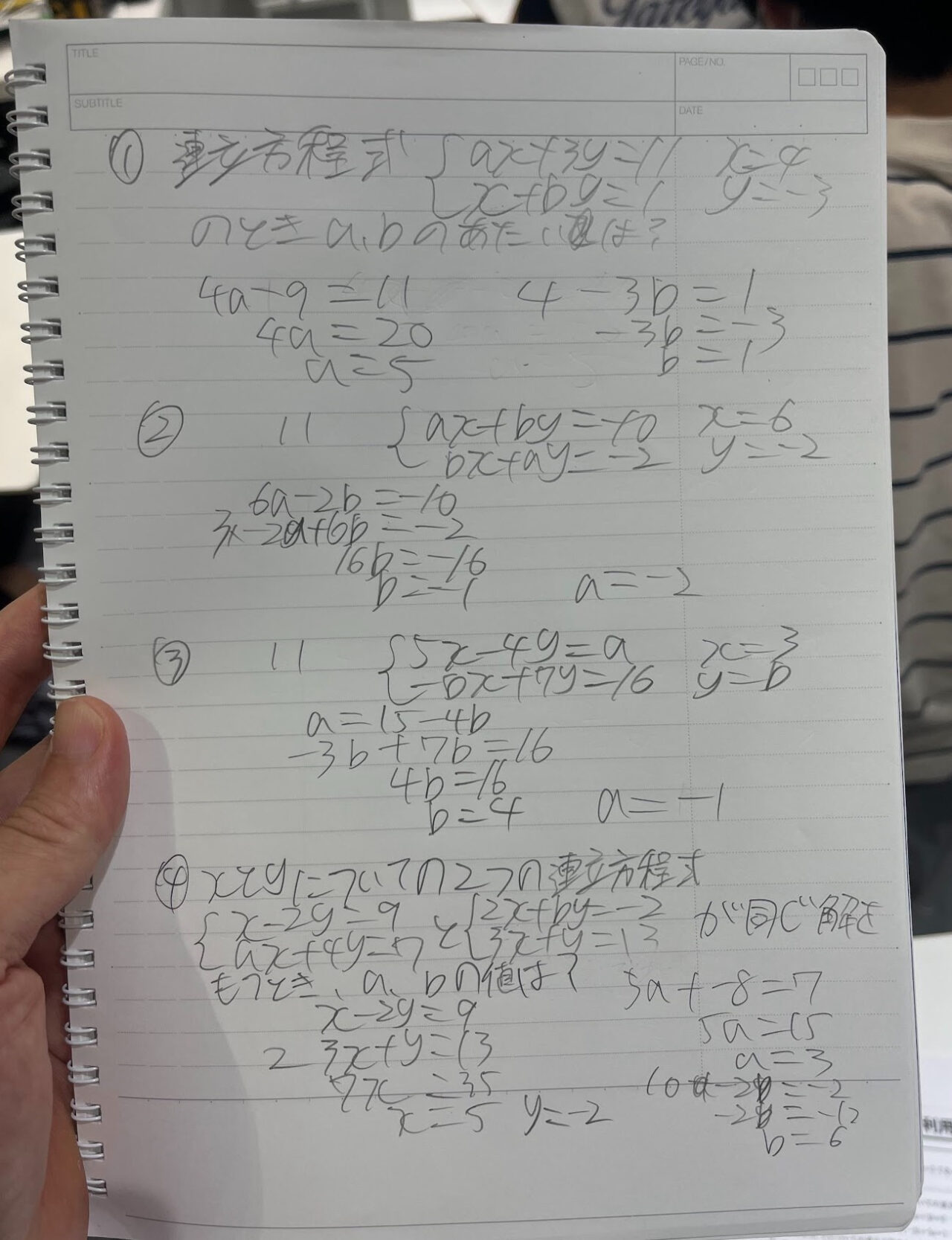

なかなかいい自学ですよね。問題をといている自学。こういう自学は成績が伸びます。そして、よく見ると更にいい点があります。それは✕の解き直しをキッチリやっていること。

間違えた問題をもう一度解き直しをしているんですね。素晴らしい。この子は学年2位/240名中です。別の科目の例をみてみましょう。

相変わらず問題を解く自学。そして、✕だけやリ直していることがわかりますね。素晴らしい!自学を通して成長していくことでしょう。

自分のわからない英単語だけを練習した自学ノートは素敵。わからないことを集中攻撃!ダメな例:単語帳の単語を上から順にやる。わかる単語も練習している。ノートを埋めることが目的になっている。塾のプリントでわからなかったところを赤で書いておいて練習する。単語テストでバツだったところだけ練習する。練習しておわりじゃなく、その後自分でテスト。埋めることが目的じゃない。覚えることを目的にした自学。

プリントをといて✕だった漢字だけを練習した自学ノートもいい。✕→○に変わると成績が伸びる。意外とできる漢字を練習しがち。✕だけをやるというのがポイント。(単語と同じですよね。)

✕だったところだけをとき直した自学ノートもいい。✕→○に変えるために自学ノートを使う。青チェックペンと赤シートを活用して。バツだけやる。✕が◯に変わった分だけ伸びる。

疑問に思ったことを、ググって調べてまとめたノート。例えば、小麦ってどんな場所でできるんだろ?→冷涼な場所。ちょっと乾燥していてもOK。じゃあ、世界で小麦の生産が盛んなところってどこだろ?→中国、インド、ロシア、アメリカ、フランス。国土が大きいところかな?小麦は土地の広さが大事なのかな?日本だとどこかな?→調べる・・・。まとめる。社会では暗記をするというのが主になってしまいますが、実はこういった理屈を理解して行くというのが非常に重要。すると忘れにくくなるし、何よりおもしろい。ネットが普及した今だからこそできる検索勉強法。

塾長 小池哲平

塾長 小池哲平できないことをできるようにする!そんな自学はいいですね!

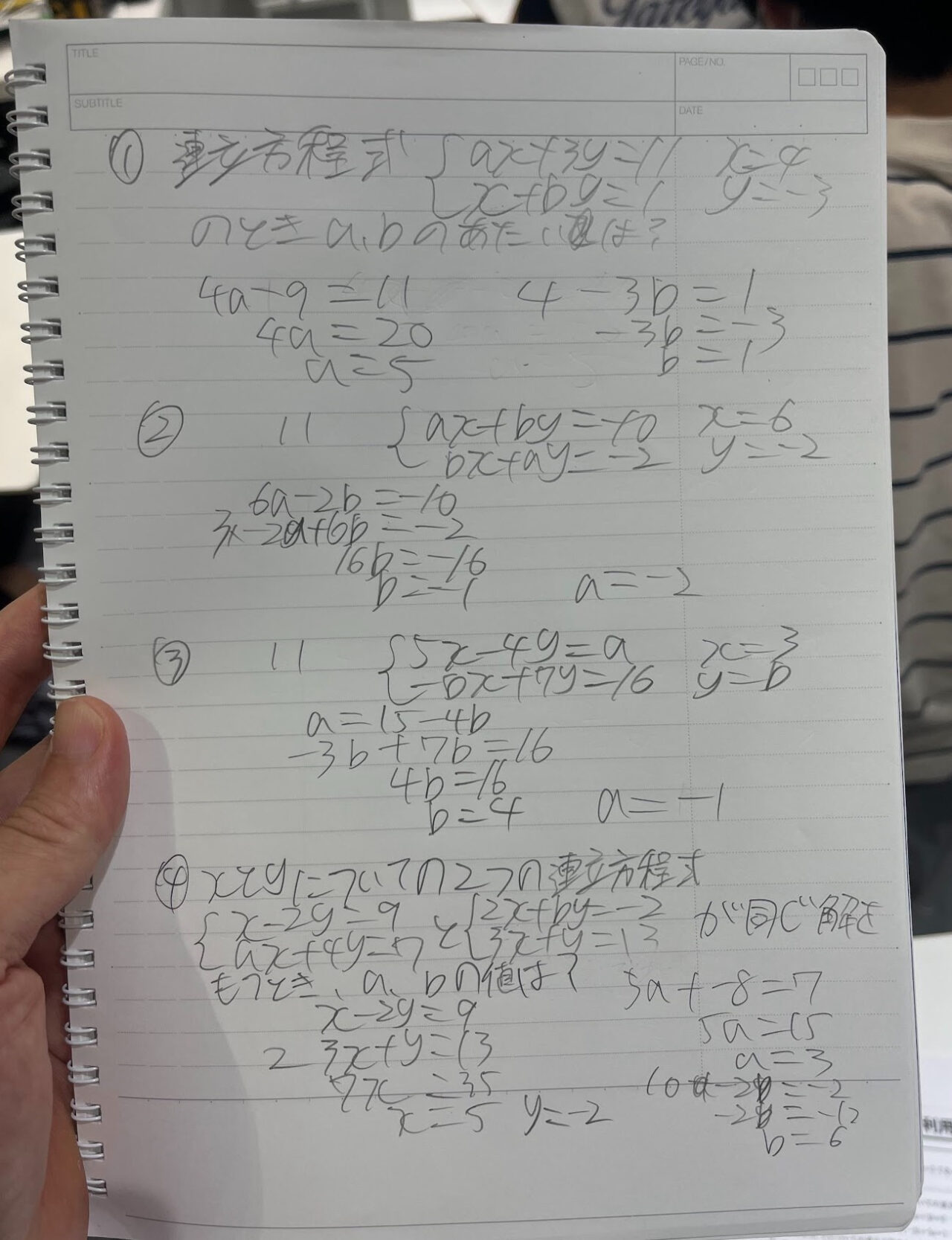

授業中に理解しきれなかったことを自学でカバーする。

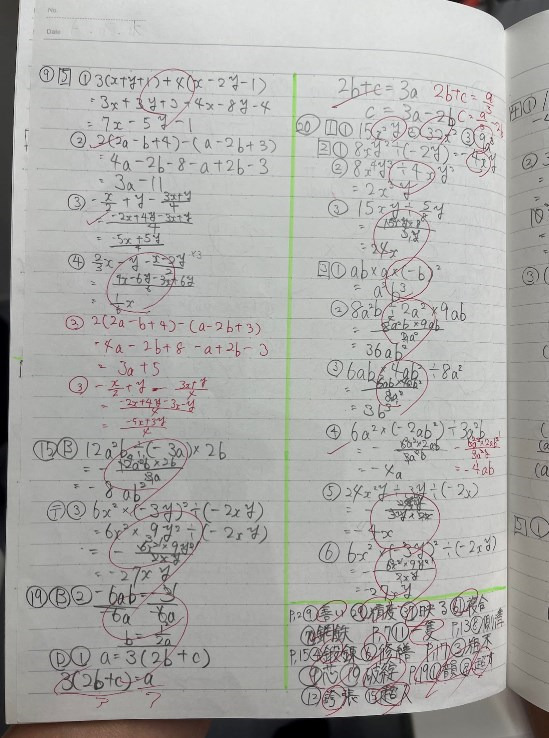

さあ、コレがよくあるマズイ自学。伸びない自学です。何がダメだかわかります?

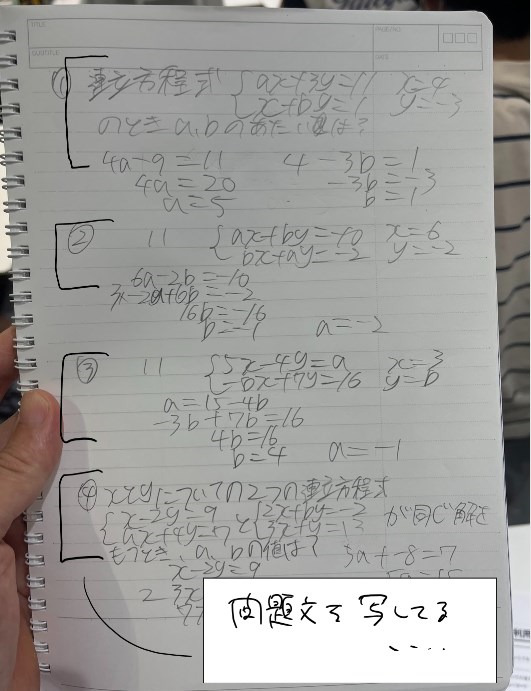

ちなみに、この問題集の問題をノートに問いているのですが、そのさいに問題文をいちいち写しているんですね。

問題を解くだけの場合と、問題文を写して解くのとどれぐらい時間が違う?と聞いたところ、問題文を写した場合3倍ぐらい時間がかかるそうです。とくだけなら10分しかかからない。問題文を写すという作業を加えた場合、30分かかる。解く問題の量は同じ6問。時間だけは3倍かかる…。あなたは問題文を写しますか?

なお、問題文を写さないと、おそらくこういう感じになると思います。問題文を写すととく問題数は6問でしたが、写さなければ2倍~3倍ぐらいとくことになるのではないでしょうか?

僕はそう思いますが皆さんはどう思いますか?「何をやっているかノートをみて判断がつかない」というのがその学校の先生の言い分だと思いますが、学校の先生が自学ノートの評価をしやすくするために、生徒に余計な負担を強いて命の時間を奪う…。それって微妙ですよね。さて改めて見比べて見ましょう。

自学の本来の目的は、頭がよくなること。作業ではなく、考える時間・深さが最大化できる自学をできるようにしてあげたいものです。余分な要素を入れて、生徒の勉強の邪魔をしないように。

なにそれ?意味あるの?(結構やっている人がいて驚きます)自学ノートのゴールを履き違えています。頭が良くなることではなく、頭をつかわずに埋めること。そんなことやっていると、理解できない。伸びない。テストの点数が上がらない。自学ノートが成績を上げるための道具になっていない。だから、後で勉強することになり、余計に大変。

写経?あんま意味なし。頭を使わない。基本的にヤバイ自学ノートは、写すという言葉がよくでてくる。なるべく頭を使わないで、とにかく楽して埋めようとする自学ノート。作業が多いことが特徴…。見ていればすぐに分かる。

塾長 小池哲平

塾長 小池哲平宿題をだすためにやっている自学はいまいち…

キレイにまとめる。見栄えのいいノートをつくる。それって意味あるのでしょうか?何か気付きがあればいいのですが、どちらかというと工作のような美術のような自学ノート。目的がずれていて、成績は伸びにくい。

写す系、まとめ系、作業系、なるべく頭をつかわない系の自学をやっている人は危ない。

問題を解く、バツだけやる、考える系、頭を使う系の自学がいいです。

自学ノートのやり方で勉強をやっているのに結果が出ないという悩みを解消できます。定期的にお子さんがやっている様子をチェックして、

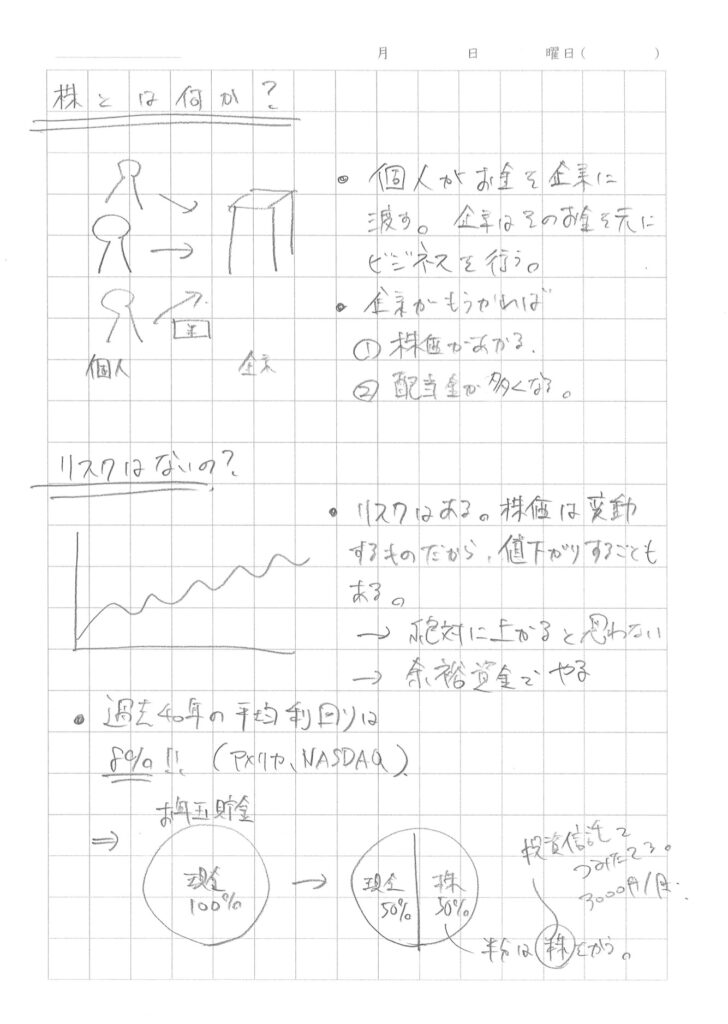

本来学びとは自由なもの。自分でテーマを設定して、自分の興味関心を持ったものを深掘りして行くのが勉強。主体的な勉強というのは非常に高度ですが、大学などは自分でテーマを設定するところからやったりしますよね。これって勉強になるのかな?自学ノートとしてありなのかなと気になるところだと思いますが、基本何でもいいと僕は思います。(頭の固い学校の先生はいます…)

株に興味を持ったとする。そしたら、株のことを調べて自学ノートにまとめる。株の歴史、株の選び方のポイント、主要株の価格、こんな優待がある、など。証券会社の特徴。自分はどの証券会社で口座を開くべきか?など。

ちなみに社会公民に株の話はでてくる。だから、あえて教科と結びつけるならば、社会の勉強であると言えますよね。

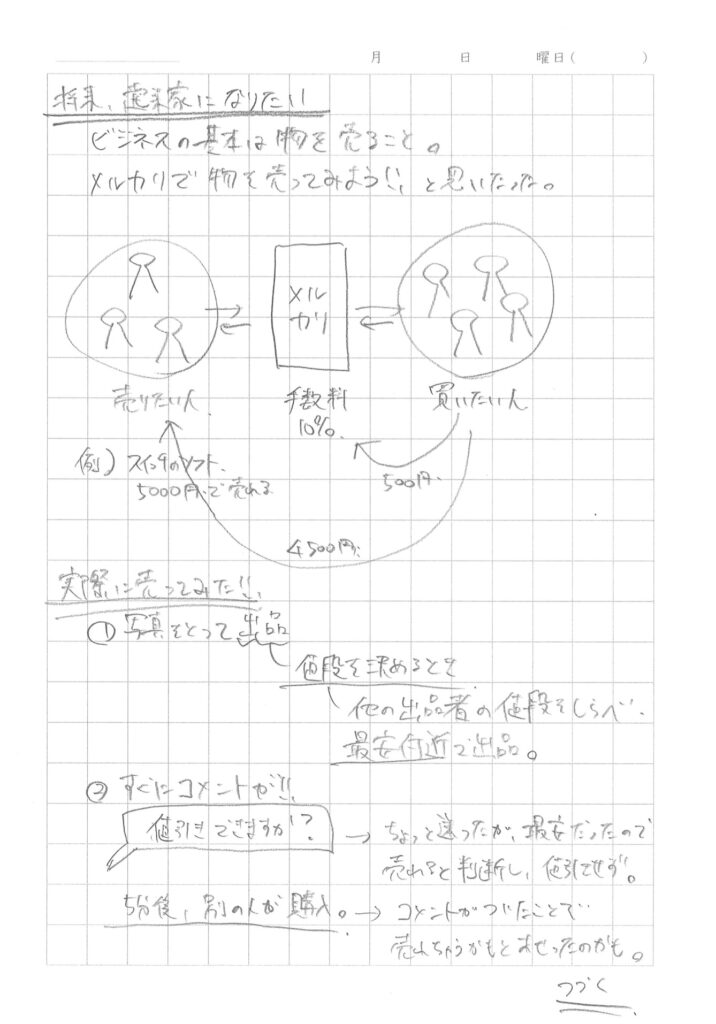

「自分は将来起業家になりたいんです。」

「商売の基本は物を売ることだから、まずはメルカリで物を売ってみたら?」

という会話をきっかけに、メルカリの仕組みを調べ、実際に商品を出品。宅配の種類、メルカリの仕組みの解説、CtoCやシェアリングエコノミーというキーワードを調べまとめる、実際に商品が売れていくら手数料がかかって、いくら手元に入った、などをレポートする。そんな自学ノートがあってもいい。

調べる→実践する→そのことから得た学びをまとめる

そんな自学ノート楽しそうじゃない?

塾長 小池哲平

塾長 小池哲平ノートにまとめるだけじゃなくて、体験をするのがポイント!

そして体験→気づきという構成で書くと、体験しただけで終わらず、

体験を深ぼりできる。

こちらもあえて教科と結びつけるなら社会の公民でしょうか?数学といってもいいかもしれないですね。パーセントも出てくるし。

自分が野球部だとして、野球部のことを分析→改善するための作戦を考えた自学ノート。野球部の強み、弱みを書く。どんな戦略(打撃をのばす・足を絡めた必殺プレーを磨く・とにかく固い守備で守り勝つなど)が考えられるか、それを実現するのにどんな練習ができるか、どんなオーダーならいいのか。自分で主体的に部活のことを考えた自学ノート。それを持って顧問の先生に相談にいってもいい。

[itemlink post_id=”6325″]

中学野球が舞台です。突然キャプテンになったカズマサが、極端打撃によせたチームづくりをする。戦略を明確にもっているのが面白い!

[itemlink post_id=”6327″]

ドラゴン桜の三田紀房先生の野球漫画。単純に技術だけじゃなく、お金を使ってどうやって勝つか、プレーヤーだけじゃなくて、ブラスバンド部に勝つ空気作りを協力させるなど視点がユニーク。

[itemlink post_id=”6328″]

強い中学の練習方法を真似してみるのもいい。一部員として思考停止して与えられた練習をこなすだけなのか、自分でチームの状況を考え、練習方法を考えるのか。どっちが楽しい?

塾長 小池哲平

塾長 小池哲平調べるだけじゃなくて、部活の練習を変える提案をしてみる。主体性を育てる自学!素晴らしくないですか?

勉強に関係ないじゃないかと言われるかもしれませんが。課題を解決するというのは、勉強の根本的な部分。言葉を使って(国語?)色々と情報収集をして考える(データを集めるという意味で社会?数学?)。

もっとエンタメっぽい自学ノートのご提案。例えばゲームが好きで、ゲームについて深堀りした自学ノートはどうでしょう?えっ、そんなのさすがに認められない?やり方次第、意味のつけ方しだい。例えば、国内の主要なゲームメーカーについて調べる。ゲームって行っても、家庭用ゲームというジャンルと、スマホゲームがある。家庭用ゲーム機のメーカーは任天堂と、○○とがあって、シェアはこうで、こんな戦略をとっている。ユーザーにはこう思われていて、自分自身はプレイしていてこう感じる。だから、本当はこんな戦略があるといいのではないか?とか。

マインクラフトと理科の地学をつなげる自学ノートとか。マイクラではこういう位置でダイヤはとれるけど、実際にはこうだ。世界のこのあたりで産出されている、と。勉強に結びつける。マイクラの理解も深まる、勉強も深まる。桃鉄やってて気になったことを調べる。飲食系は収益率が高いけど、農林水産系は低い。なぜか?貧乏神に農林水産系は物件を売られない。なぜか?ググればでてくる。社会(地理)につながる学びが得られる。

とにかく自学はさっさと終わらせたい。さっさと埋めたいという気持ちもよくわかります。そんな時にオススメなものは何でしょうか?

数学の計算問題はとにかくあっという間に自学が埋まります。例えば、方程式の計算問題なんて1ページ5分ぐらいでうまるんじゃないでしょうか?真ん中で縦に線を引いてノートに分割します。 計算問題は縦にやって行きます。問題と問題の間は、一行隙間を空けてビッチリ埋める必要はありません。ビチビチに埋めているノートは見にくいし、そこまでやる必要はないです。

社会の地図を描き、そこに特産物などをまとめていくようなノートも、あっという間に埋まるんじゃないでしょうか?まず大雑把に地形を描きます。ここはそんなに丁寧に書く必要はないので、ギザギザしている部分を移すとか要らないです。大まかに書いていきましょう。

自学というとこれをやる人が多いですよね。英単語や漢字です。実はそんなに楽ではなくて、かなり時間がかかると思うのですが。あまり頭を使わないでやれるので、これをやりますよね。ただ一つだけ気をつけたいのは、リストを上から下に順番にやって行くというのだけは避けましょう。自分の実力がつくことにつながらないのでバツだけをやりましょう。

日曜の朝9:30。自習室にはすでに10名の生徒。中1、中2、中3そして高校生。学年はバラバラ。静かに集中して自習をしている。勉強の目的に自学力を鍛えるというものがある。自学力があれば、どんな仕事につこうと自分で学んでものにできる。大手企業は総合職採用といって、特定の専門分野での採用ではないことが多い。しかも3-5年程度で部署を異動する。専門スキルがないのに、勉強して半年程度で学んで実務をする。小中学生からすると驚くかもしれないけどそういうものだ。市役所もそう。3年程度で部署を異動する。市民課で3年やっていたけど、税務課に異動になりました。よくある話だ。

異動のたびに新しいことを勉強していく。自学力は社会人としてももちろん重要なスキル。じゃあなんで1つの部署にずっといて、そのことだけをやらないの?そっちのほうが効率が良さそうじゃない?という質問を受けそうだ。確かに1つのことを深掘りして学ぶのもいい。現にそういう専門職採用もあるし、特定の仕事を極めていくという働き方の選択もできる。しかし、意外と「あきる」のである。3-4年一つのことをやり続けると、マスターして余裕がでてきて成長が止まることがある。ずーっと同じ科目の同じ範囲を勉強していたとき、できるようにはなるけど、飽きてくる。やる気がさがる。できるのはその範囲だけ、になってしまう。そして、他方面のスキルを身につけると、実はもともとの仕事をしているときに見えてなかった部分が見える。

マンガ島耕作にこんな話があった。島耕作はパナソニック(松下電器)で働いているサラリーマンの話。※作中では初芝電気。町の電気屋さんに研修に行くことになった。当時は、壊れた家電をゴミ捨て場や川に不法投棄している消費者が多かった。島耕作はそれを見て、捨てる人が悪いのではなく、捨てたものを回収してリサイクルするところまで販売する企業が責任を負うべきだと考えた。それには費用がかかる。価格を少し高くしておき、リサイクルの仕組みまで構築しよう。しかし、それじゃ製品が売れなくなる。他社はそんなことしてないし。そこまでやる必要はない。という議論をしているシーン。

おそらく本社にずっといて、川に捨てられているシーンを目の当たりにしなければリサイクルまで会社が責任を負うという発想にはならなかったはず。いろんな部署に異動をしたからこそ、多面的に物事を見ることができるようになった。いろんな部署で働くのは楽しい。そのときに自学力があると、また新しいことを学べるのかとワクワクして異動をすることができると思う。

自宅学習の習慣をつけることが一つの目的です。

よく見られるのが、問題文までノートに写しているケースです。問題文を写した場合、作業量が増え、勉強量が減ります。自学の本来の目的は、頭がよくなること。作業ではなく、考える時間・深さが最大化できる自学を行いましょう。

当塾の説明を聞きたい、勉強の相談をしたい、体験授業を受けたいという方はこちらをどうぞ。所要時間は60分程度。体験だけ、説明だけ、相談だけも大丈夫です。しつこい勧誘もしません。安心していらしてください。

\お気軽にどうぞ/