\24時間OK/

\平日9-16時 土日祝9-18時/

\無料、お気軽に!/

1冊を完璧に。勉強の王道ですが、なかなか実践できる人はいません。なぜ実践できないのか?細かく生徒の動きを見ていると気がついたことがあります。

「ここはこうしたほうがいいよ。」

「ここにこう書いて。」

みんなに指摘してきたことをまとめます。

整理と対策と表現していますが、新研究、整理と研究など、名前が違うこともあります。差はほぼないので、ご安心ください。

本記事の著者

高校で学年ブービーから、早稲田、慶応、上智大に合格→リクルートで法人営業を約4年間→館山市で学習塾ランゲージ・ラボラトリーを運営し12年。地域の人気塾になりました。

小学生は思考力を鍛え、中学生は地域トップの公立高校に進学する支援をするのが得意です。<詳細>

\お気軽にどうぞ/

整理と対策を3周やれば大丈夫です。いろんな本に手を出して、どれも中途半端ということにならないうようにしてください。

整理と対策だけで、公立高校入試で400点とれます。とにかく1冊を完璧にやり込んでください。チャレンジやったり、自分で参考書を買っちゃダメです。(例外的に、3周やれていて意図があって新しいテキストを買うのはOK。)

定期テスト対策なら学校ワークを3周やる↓

解説ページに書いてあることはすべて理解する。そして暗記する。入試にでる可能性のあることだけしか書いていません。最低限に絞ってあります。

だから全て、理解し、そして覚えてください。ここは覚えなくていいとかありません。これは出る?とか考えることが時間のムダです。全部でます。

丸付けをためると丸付けが雑になります。

基本行動をしっかりやりましょう。

| ○ | 正解 | 長期記憶 | もう二度とやらない |

| △ | 正解 | 短期記憶・何かを見ながらやった。 | もう一度とく |

| ✕ | 不正解 | もう一度とく |

△と✕はもう一度時間をあけてとき直しをします。(翌日以降)すべて長期記憶化して、定期テストに似たような問題ができたときにとける状態をつくります。

長期記憶なのか短期記憶なのかの判断は、定期テストまで二度と復習しなくてもこの問題ならとける、と感じたものは長期記憶とみなしてOKです。

もっと明確な基準が欲しい人は、一度といたら1ヶ月間をあけてときなおす。それで解けたら長期記憶という考え方で良いでしょう。

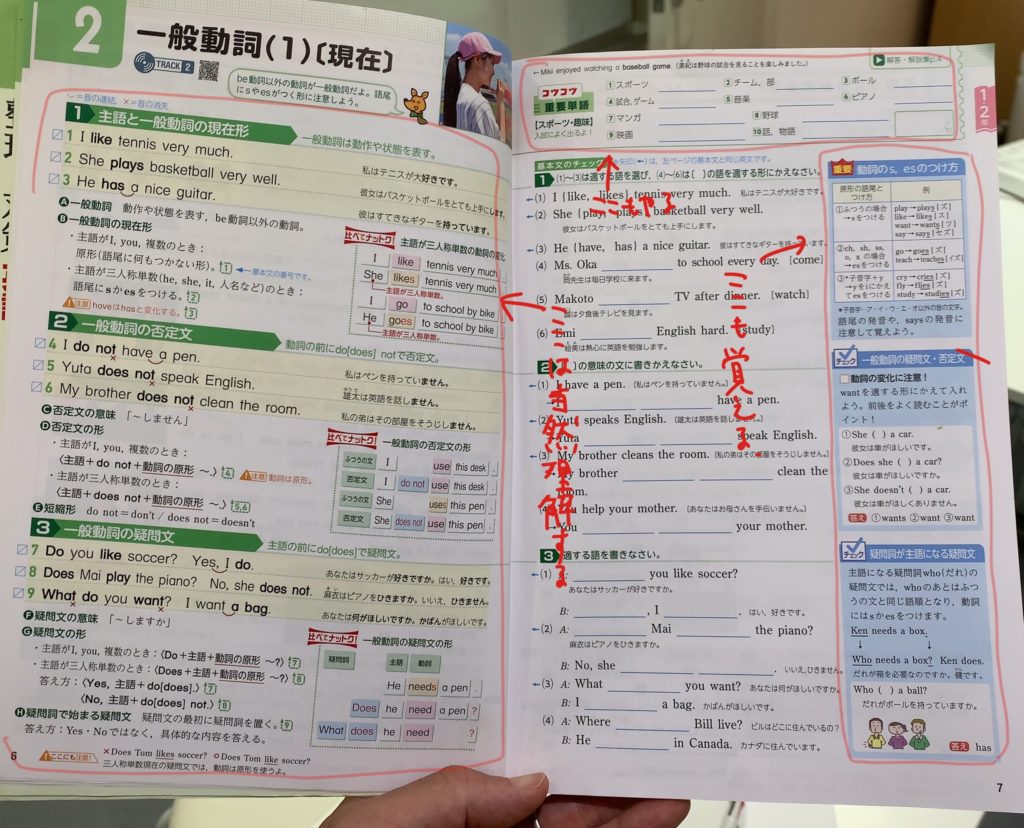

社会や理科など特にそうですが、教科書を見ながらやっちゃダメです。答え写しているのと変わりません。

教科書見ながらでないと解けないようなら、インプットが足りていません。もう一回インプットをやり直した方がいいです(インプットの例:教科書読む、動画で解説を見る、わからないところをググって調べる)。

その後、教科書を見ないでワークをといてください。(国語など問題文が必要なものは別ですよ。)

どうしても教科書読みながらやりたいなら△をつけといてください。

社会、理科は右側に解答欄があるので、2周目、3周目がやりやすいです。紙で隠すだけで答えが隠せるので。

数学は、解答の冊子を赤シートで隠せば、問題が隠れるはず。2周目、3周目もできます。

英語・国語は、解答の冊子を赤シートで隠すか、あるいはワークに書くときに赤シートで隠せるようにオレンジペンで書く、赤で解答を書かない、など工夫をしてください。

✕の問題に付箋をつけてみるのもおすすめです。

長期記憶になったら外します。どんどん付箋が減っていくのが楽しい!

例えば英単語、漢字など練習をしないと永遠に○に変わらないものもあります。ノートに書き出してみるとか、由来を調べるとか、練習が必要になります。

そのときに自学ノート(1Pノート)が発動します。ワークでできなかったらところをできるようにするための道具が自学ノートです。自学ノートで練習をしましょう。

また、そのときにちょっと工夫をして練習をするといいですね↓単に気合いで何回もかくとなると苦しい。

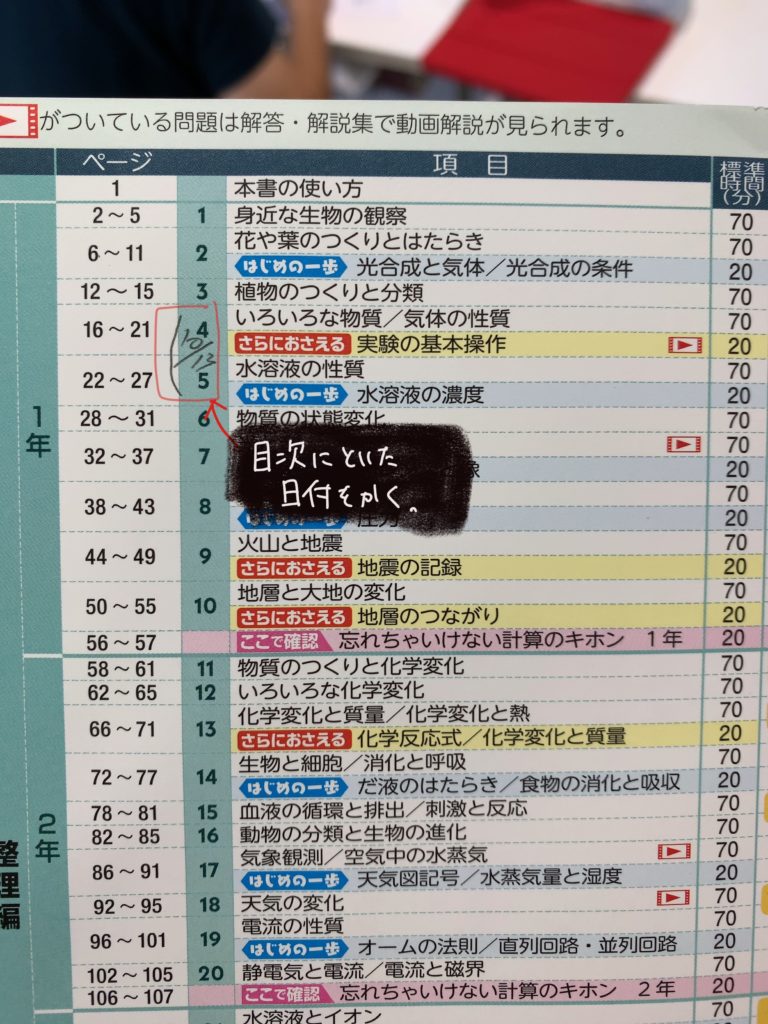

目次にといた日付をかきます。解いた日が一目瞭然になります。自分はどのくらいのスピードで、どれくらいすすめることができるのか。

また、復習のタイミングをはかりやすくなります。

今度のテストまで後10日。目次を見ながらテストまでにここまではやっておきたい、というところに○をつけていきます。

例えば、数学なら2次関数、規則性(数列)、確率を絶対にとれるようにしたい。○をつける。

何月何日にやるか決めて予定日に書き込む。逆算して計画を建てることができます。

実際にやった日をそのとなりに書き込む。

予定とのズレがあれば、挽回するしかありません。どうしたら予定が実現できるんだろう。考えます。あの時間がムダだな。このときにこうやってやれば終わるかな。

シンプルに前から順番にやっていけばいいです。積み重ねていく科目は、前から順番にやっていくのが一番効果があります。中1の内容は特に重要です。英語が苦手な人は中1の内容を理解していないことで英語がボロボロになっています。

例えば人称代名詞。I、my、me、mineの使い分けがよくわからないとか。 前置詞が何だかよくわかってないとか。 中1内容がしっかり理解できれば、7割ぐらいはおさえられます。

数学も基本的には前からやっていけば良いのですが、場合によっては単元を通してやると言うのもお勧めです。関数を例にあげると、中1で比例反比例、中2で一次間数、中3では二次関数という形で出てきます。 なので関数を攻略したいと思ったら、この3つを連続して順番にやっていくと言う方法もあります。

また高校入試で問われやすい単元というのはあります。 そこのジャンルだけを徹底的にやり込むと言うのもお勧めです。

自分の確認テストで点数の取れなかった単元だけをやり、弱点を補強するのも良いでしょう。

国語は大きくわけると

1つずつ攻略をしていく。特に攻略しやすいのは漢字。最初に読みを完璧にする。次に書き。

理科は数学と同様で1つのジャンルが中1、中2、中3とわかれて出てきます。例えば生物は中1で植物、中2で人体といった具合です。つながりがあるので、これを連続して勉強するのがおすすめです。

理科を物理、化学、生物、地学と分けて、1ジャンルごと攻略するのがいいでしょう。とくに化学はつなげて勉強すると理解しやすいと思います。

地理、歴史、公民と分けて1ジャンルごとに攻略する。

歴史は一気に勉強したほうが流れがつかみやすい。特に学校で勉強しているときには1つの時代を詳しくやるので、つながりが見えにくいはず。ところが通しでやるとシンプルに大きな流れがつかみやすい。

勇気を持って整理と対策一冊に絞り込む。

徹底的にこの1冊をやりこむ。

コレが意外とできないポイントですね。

定期テストは整理と対策の勉強よりももっと簡単。範囲が狭いから。整理と対策の勉強法の前に定期テストの準備運動としてちょうどいい。

せっかく自由に勉強していいと言われているんだから、ちょっと自由な面白い勉強を自学でしませんか?

当学習塾のご案内です↓

整理と対策を3周やれば高校受験は大丈夫です。とにかく1冊を完璧にやりこむことが重要です。

解説ページに書いてあることはすべて理解、暗記しましょう。入試に出題される可能性のあることが書かれています。